En 2025, le mariage en France connaît un véritable renouveau, à rebours d’un contexte économique marqué par l’inflation et l’incertitude. Alors que de nombreux ménages réduisent leurs dépenses de loisirs, les couples continuent de consacrer un budget conséquent à leur union. Avec un coût moyen avoisinant 16 000 €, en hausse par rapport à 2024, et près de 270 000 cérémonies attendues, le mariage demeure un pilier social mais aussi économique. Derrière l’aspect romantique, cette institution révèle un marché florissant et des engagements juridiques lourds de conséquences financières.

👰🏻♀️ Un engouement qui résiste malgré l’inflation

Alors que la société française traverse une période d’incertitudes économiques, le mariage continue d’attirer massivement. D’après les chiffres relayés par BFMTV, près de 270 000 unions devraient être célébrées en 2025, contre 248 000 en 2024. Une progression nette, en partie liée aux reports post-pandémie, mais aussi à un regain d’intérêt pour l’engagement civil comme symbole de stabilité.

Le paradoxe est frappant : le budget moyen passe de 15 400 € en 2024 à 16 000 € en 2025, soit une hausse d’environ 4 %. Pourtant, cette inflation n’a pas freiné la demande.

Pour de nombreux couples, le mariage reste un investissement perçu comme légitime, tant sur le plan social qu’institutionnel

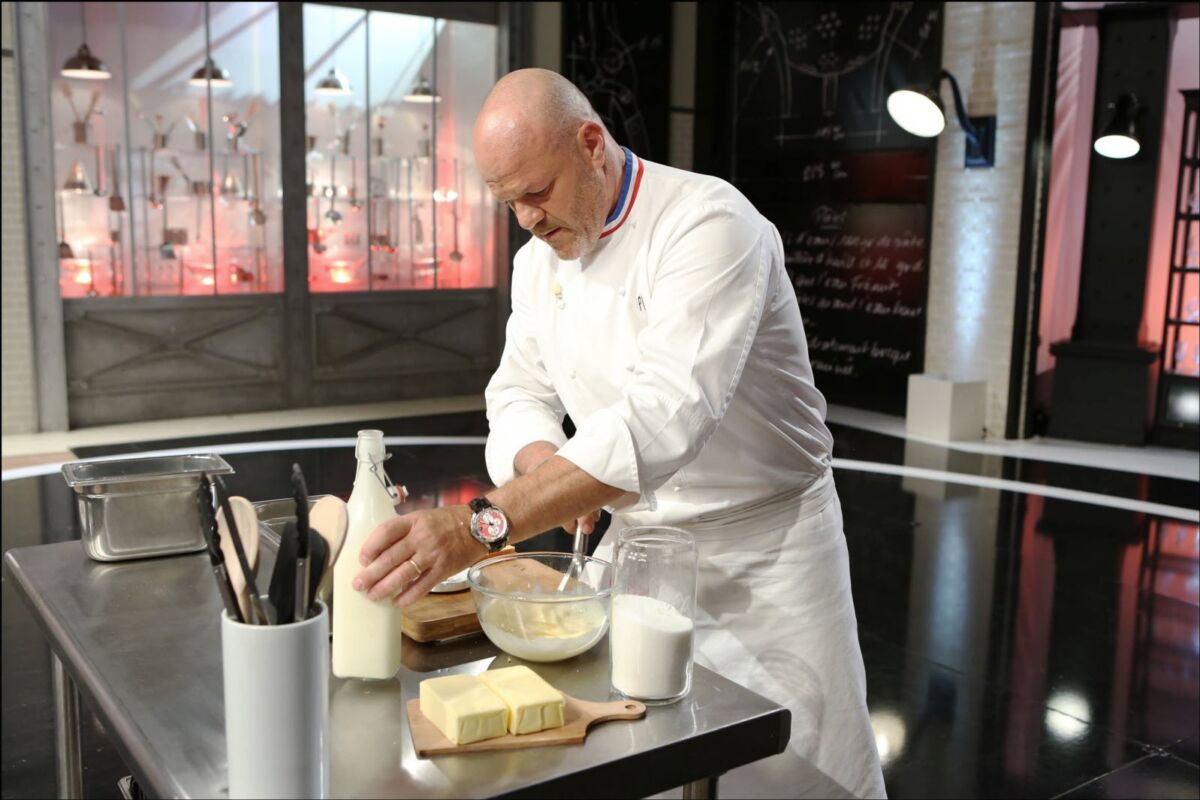

souligne BFMTV. À cette dimension financière s’ajoute une logique culturelle : les mariages s’affichent de plus en plus comme des événements identitaires. Lieu prestigieux, robe sur mesure, photographe, influence des réseaux sociaux… autant d’éléments qui transforment la cérémonie en marqueur social et économique.

⚖️ Un engagement juridique aux implications financières

Au-delà des dépenses liées à la fête, le mariage engage les époux dans un cadre légal précis, inscrit dans le Code civil. Ces obligations créent un socle de droits et devoirs, qui façonnent aussi la vie économique du couple.

- Article 212 : respect, fidélité, secours et assistance. Un cadre moral mais aussi pratique, qui implique une solidarité dans les moments difficiles.

- Article 213 : co-direction du foyer et éducation des enfants. Les grandes décisions financières ou éducatives doivent être prises conjointement.

- Article 214 : contribution aux charges du ménage proportionnelle aux ressources. Chaque conjoint finance la vie commune selon ses revenus, un principe qui pèse sur l’équilibre économique du couple.

- Article 215 : obligation de communauté de vie, imposant une réalité matérielle et géographique au quotidien conjugal.

Ainsi, au-delà de la fête et de la symbolique, le mariage institue un véritable contrat socio-économique qui engage sur le long terme. Comme le rappelle le Code civil, il s’agit autant d’un acte affectif que d’un pacte financier et patrimonial.

👁️ L’œil de l’expert

L’attrait persistant du mariage illustre une tendance lourde : même dans un contexte de hausse du coût de la vie, les Français restent prêts à mobiliser une partie importante de leurs économies pour célébrer leur union et sécuriser leur avenir juridique.

Cette dynamique révèle une hiérarchie des priorités où le mariage reste perçu comme un investissement stratégique. Il combine un rendement symbolique fort (reconnaissance sociale, visibilité publique) et un rendement juridique tangible (droits successoraux, sécurité financière, protection familiale). Pour les couples, le mariage n’est donc pas seulement une dépense : c’est un actif social et patrimonial.